Santo Remedio. Una cartografía de la ética bajo el signo de Narciso. Marta Pascua Canelo.

SANTO

REMEDIO: UNA CARTOGRAFÍA DE LA ÉTICA BAJO EL SIGNO DE NARCISO

Marta

Pascua Canelo

(Universidad

de Salamanca, Salamanca, España)

|

| Santo Remedio. Rafael Courtoisie. |

RESUMEN

El presente artículo explora, atendiendo a los

estatutos del paradigma de la Postmodernidad, las relaciones entre ética y

estética en Santo remedio (2006), del

uruguayo Rafael Courtoisie. Desde este planteamiento, se analiza la imbricación

entre los recursos narrativos y la particular visión de la realidad que se

despliega en el texto. Se trabajan, para este fin, nociones como

‘neonarcisismo’, ‘absurdo’, ‘simulacro’ e ‘indiferente moral’ para ofrecer una

lectura de la obra desde una mirada dirigida hacia el protagonista y defender,

pese a la banalidad imperante, un reencantamiento ético de la estética

postmoderna.

Palabras

Clave: Rafael Courtoisie; Postmodernidad; literatura uruguaya; ética y

estética, Narciso.

ABSTRACT

This

article aims to explore, regarding to the statutes of the postmodern paradigm,

the relationships among ethics and aesthetics in Santo remedio, by the Uruguayan Rafael Courtoisie. From this

approach, it is analysed the imbrication between the narrative mechanisms and

the particular sight from the reality displayed on the text. To this end, this

paper works with concepts as ‘neonarcissism’, ‘absurdity’, ‘simulacrum’ and

‘moral-indifferent’ in order to offer a reading from a look directed to the

main character and to defend, despite the prevailing banality, an ethical

reenchantment of postmodern aesthetics.

Keywords: Rafael Courtoisie; Postmodernism;

Uruguayan literature; ethics and aesthetics; Narcissus.

El

problema de la postmodernidad ‒afirma Fredric Jameson‒ “es a la vez estético y

político” (1996:85). De esta dualidad da cuenta la narrativa latinoamericana

producida por una hornada de autores que, desde los años 90 del siglo pasado,

conciben la literatura en función de los nuevos parámetros que rigen el mundo:

el imperio del neoliberalismo como nuevo orden global y sus modos de producción

y distribución, el impacto de las tecnologías de la información y la

comunicación y, como consecuencia, la hegemonía de la cultura de la imagen. Es

en este contexto donde se sitúa la obra del uruguayo Rafael Courtoisie (1958),

reconocido poeta, narrador y ensayista cuya literatura se muestra en sintonía

con los planetarios argentinos o los macondianos recogidos en la antología McOndo de 1996, que reivindica “una

Latinoamérica mestiza, global, hija de la televisión, la moda, la música, el

cine y el periodismo en el siglo XXI” (Noguerol, 2008:27), revelándose todos

ellos como firmes aliados de la cultura de masas, es decir, como integrados

—siguiendo la terminología de Umberto Eco—. Así, tal y como señalaba Fernando

Aínsa para la narrativa uruguaya de las últimas décadas, Courtoisie ha

acometido la tarea de “trascender lo cotidiano por la desmesura y el absurdo,

proyectar alegorías y mitos degradados desde la irrealidad y derivar

conscientemente de lo colectivo a una descolocación individual” (2008:39).

Para

atender a los saltos y derivas de esta propuesta narrativa, se trazará, a lo

largo de estas páginas, un recorrido por los espacios físicos y simbólicos de Santo remedio (2006), donde Rafael

Courtoisie sigue la estela delineada en Tajos

(1999) y Caras extrañas (2001), con

el objetivo de poner en diálogo los elementos propios de la estética posmoderna

con sus postulados políticos y sociales. De este modo, se pretenderá demostrar

que el autor de poemarios tan destacados como Orden de cosas (1986) o Cambio

de estado (1990), libros de cuentos como Cadáveres exquisitos (1995) y

otras novelas posteriores como Goma de

mascar (2008) no pretende sino realizar en Santo remedio una crítica de la condición posmoderna recurriendo a

los propios mecanismos y formas que configuran su estética.

DE LA RAZÓN AL ABSURDO: APUNTES

SOBRE UNA ÉTICA Y ESTÉTICA POSMODERNAS EN SANTO REMEDIO

No cabe

duda: Santo remedio es una narración

posmoderna, tanto por sus estrategias retóricas como por sus procedimientos

éticos. Rafael Courtoisie, uno de los escritores más destacados de la

literatura latinoamericana contemporánea, ha explorado en su obra “las

fronteras de un realismo sesgado y oblicuo, ensanchado hasta los límites del

absurdo” (Aínsa, 2008:35), operando sobre lo que Fernando Aínsa ha denominado

“una narrativa desarticulada” (2008), una narrativa difícil, tejida a través de

pliegues y repliegues del discurso. La novela, con focalización interna fija,

sigue las idas y venidas de Pablo Green, un sujeto de moralidad discutible que,

por diversos azares, termina convirtiéndose en un atípico asesino en serie que

acumula muertes arbitrarias aunque inducidas por situaciones que atentan contra

la ética, propias de una sociedad que se ha visto despojada de valores

humanitarios.

Este

argumento se constituye como la base para desplegar un modelo de escritura

atomizadaen la sucesión de los brevísimos capítulos que componen Santo remedio,

una novela fragmentaria y poliédrica que se sumerge en los males de la sociedad

a través del absurdo y la concatenación de acciones irracionales, ilógicas y,

con frecuencia, violentas, tal y como se percibe en diversos fragmentos que

reflejan este modo personal y único de aunar una ética y una estética

interdependientes, como por ejemplo:

Ta-te-ti, suerte pa-ra-ti.

Elijo el martillo. Me parece más humano que un arma de fuego. Le doy en la

cabeza a una de las viejas:

¡Crack! Empujo a la otra

vieja:

¡Crackkkkk!(2006:166)

Partiendo

de estas primeras consideraciones, no resulta difícil percibir lo lejos que se

encuentra esta literatura de los preceptos que manejó la Modernidad. Si este

movimiento se había sustentado en la idea de progreso y en la fe absoluta en la

razón, la Posmodernidad, definida por la RAE como “movimiento artístico y

cultural de fines del siglo XX, caracterizado por su oposición al racionalismo

y por su culto predominante de las formas, el individualismo y la falta de

compromiso social” surge tras el fracaso de las utopías y la desconfianza en

los grandes relatos (Lyotard, 1979). Esta corriente, que afecta a todos los

órdenes de la realidad, comprende un nuevo espíritu del hombre que “nace de la

deserción de lo político” (Lipovetsky, 2003:51). Gilles Lipovetsky señala que

la sociedad moderna era conquistadora y creía en el futuro, mientras que la

sociedad posmoderna no asimila el futuro a la idea de progreso (2003:9). La

Posmodernidad inaugura, por tanto, un período caracterizado por la falta de

asideros —políticos, religiosos, morales— y el desencanto generalizado, una

época en la que se desmitifica la idea de revolución, se disuelve la creencia

en el hombre nuevo y la sociedad se torna hacia un acerbo individualismo,

proclamándose lo que Lipovetsky ha llamado “la era del vacío” (2003), cuyas

máximas se pueden apreciar en el siguiente fragmento de Santo remedio:

A veces

tengo la sensación de que no estoy bien en ninguna parte. En realidad no

pertenezco a ninguna parte. Soy mestizo en todos lados. Soy gringo en todos

lados. No soy nada. Soy todo. Estoy verde, inmaduro, subdesarrollado. Todavía

no estoy preparado para la vida, pero la vida ya se me va: life goes away!” (2006:120).

En este

contexto, la propuesta de Rafael Courtoisie evoca esa cultura del malestar

alejada de los ideales revolucionarios de la Modernidad; esto se aprecia, por

ejemplo, en la reescritura que realiza del último discurso de Salvador Allende,

cuyas famosas palabras “Mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes

alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”

(1973) se convierten, siguiendo la lógica de la novela, en las siguientes: “Más

temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde llegue el vampiro

nuevo” (2006:181).

Desde

esta perspectiva, el ser humano posmoderno experimenta “un malestar difuso que

lo invade todo, un sentimiento de vacío interior y de absurdidad de la vida”

(Lipovetsky, 2003:76) que se encuentra en estrecha relación con la ausencia de

valores y de un pensamiento totalizador, como se advierte en secuencias como

esta:

—Entonces pedí otro Combo Alegría para mí.

Quiero ver la sorpresa.

—¡Bien! La

sorpresa es un ataúd con la cara del Dictador del Este impresa en la tapa y un

cornetín, para festejar su derrota.

—No me

entusiasma mucho esta sorpresa ‒declara Severa.

—A mí tampoco (2006:168).

La

cultura posmoderna advierte también un descentramiento de la idea de ‘verdad’ y

es tolerante, plural, multicultural, de manera que se desestiman los proyectos

colectivos y se produce un retorno a la mismidad que tiene como consecuencia la

germinación de un ‘neonarcisismo’ plenamente posmoderno. En este sentido,

adquiere toda su relevancia la construcción de Pablo Green, el personaje que

conduce la trama de Santo remedio.

Mientras

que la Modernidad, con todos sus planteamientos, se había identificado con el

mito de Prometeo, titán de la mitología grecolatina que roba el fuego a los

dioses para entregárselo a los humanos, aludiendo a esa idea de progreso para

el hombre, la Posmodernidad ha encontrado en el mito de Narciso su mejor

representación. Narciso, según la mitología, termina ahogándose en un arroyo

tras enamorarse de su propia imagen proyectada en el reflejo del agua, un

castigo que le habían impuesto los dioses por su actitud soberbia en el terreno

sentimental, condenándole así a la incapacidad de poseer el objeto de su deseo:

él mismo. El Narciso posmoderno o neonarciso solo puede mirar hacia sí mismo y

vive, por ello, encerrado en la subjetividad de su visión del mundo. Así

entendido, el hombre posmoderno, que percibe absorto, como Narciso, su reflejo,

ensalza el Yo en detrimento del Otro. Alma Barbosa ha señalado que este relato

mítico “simboliza, en el embelesamiento de Narciso frente […] a su propia

imagen, la tragedia de la mismidad alienada, dada su incapacidad de reconocer

la otredad” (2012:75), una condición encarnada en la figura de Pablo Green, a

quien podríamos considerar el neonarciso posmoderno de las letras uruguayas—“El

espejo de la cómoda me devuelve un rostro neutro, cargado de enigmas”

(2006:21), indica en cierto momento el personaje—, un individuo incapaz de

sentir, egoísta y deshumanizado, del que se vale Rafael Courtoisie para

establecer una ácida crítica de la humanidad proyectada en toda la novela y

condensada en fragmentos como el siguiente:

La mujer

murió de un infarto. La TV siguió funcionando.

En el

momento en que entró la policía y los médicos forenses, el cadáver estaba

disfrutando el capítulo 163 de Los

Simpson.

Liza se

había vuelto lesbiana. Marge fornicaba con un simio.

Homero

miraba un partido de baseball y tomaba cerveza. (2006:144)

En

consecuencia, la sociedad de la comunicación generalizada, convertida en un

títere movido por el entramado de los mass

media, ha asistido a la “erosión del propio principio de realidad”

(Vattimo, 1990:82), conduciendo a la alienación de los sujetos, preocupados

exclusivamente por su placer individual. Es esta situación la que Courtoisie

explora en la novela, con la que quiere responder a la entropía de la

humanidad—“El clima de este país es cambiante. Histérico. Neurótico como sus

pobladores. Nadie sabe a qué atenerse” (2006:25)— y su crisis de valores

mediante una escritura caótica y fragmentada que revela lo absurdo de su tiempo

y de una sociedad sin nada a lo que aferrarse, una sociedad que ha proclamado

“el fin del homo politicus” y ha

presenciado el “nacimiento del homo

psicologicus, al acecho de su bienestar” (Lipovetsky, 1986:51). Este homo psicologicus parece haberse

proyectado en Pablo Green, quien, acudiendo al inglés, señala: “I wanna get entertainment. I´m disappointed. I´m bored. Life has no sense […] I’d like to

enjoy my new toy. I actualy need fun” (2006:128), declaraciones que revelan

las absurdas motivaciones que impulsan los actos del personaje.

Desde

esta perspectiva, estrategias como el fragmentarismo, el empleo de técnicas

cinematográficas y audiovisuales a las que se han referido José Seoane Riveira

y Sheila Pastor respectivamente, la ironía, la parodia, los juegos

metaficcionales (1)

, la poética del ruido que ha percibido Borja Cano Vidal, lo grotesco o el

realismo sucio suponen los recursos idóneos para lograr la magnitud estética de

una obra que esconde un amplio arsenal crítico y una fuerte ética velada bajo

la “apariencia de inofensivo divertimento literario” (Arribas, 2008). En este

sentido, cabe advertir la configuración de un nuevo discurso “con un deseo de

subvertir las coordenadas racionales” (Noguerol, 2005:474) como consecuencia

del trasvase hegemónico de la razón y la ética prometeica al absurdo posmoderno

y la ética narcisista que fecundan esta propuesta narrativa, determinada por la

siguiente sentencia en cuyo sentido se concentran la mayoría de líneas de fuga

que aquí se han lanzado: “I´m Pablo

Green. This isn’t a novel. This is a

story told by an idiot” (2006: 178).

(1) Sirvan como ejemplo los siguientes

fragmentos:

En otra novela me voy a dedicar a esto: me convertiré

en un honesto ladrón de autos que mantiene a su mujer y sus seis hijos

pequeños. Chau asesino post—adolescente. Chau traumas y conflictos interiores,

maternales, lacanianos. Chau cuerpos que comienzan a descomponerse. Adiós

vacíos y náuseas existenciales. Sólo aventura. Pura aventura. (2006:155)

—¿Pibe? —Sí.

—Habla Onetti. —¿Cómo anda?

—No te metas con cosas serias. —Yo no me

meto con nadie.

—Sí, te metés. Parodiás. Satirizás. Te

reís de un mártir. Te reís de la desgracia ajena. Nombrás a Pinochet con una

ligereza que da pena. Te reís de Allende (2006: 181).

HACIA UNA NUEVA

CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO: MASS MEDIA, ARTIFICIO Y SIMULACRO

Hoy, más que nunca, la realidad está mediatizada. Rafael Courtoisie.

José Luis

Brea entiende la ciudad en la era de la cultura

RAM (2)

como una “pantalla poliédrica y multifocal que nos entreteje” (2007:98), como

“la constelación de las mil pantallas a través de las que el sujeto se apropia

de un escenario” (2007:98). Si bien señala Sheila Pastor que “en Santo remedio impera la imprecisión

temporal y espacial” (2015:29), siguiendo la idea de Brea se puede pensar en

esa imprecisión como un síntoma más de la cultura posmoderna que ha

reconfigurado los modos de entender el espacio. Es en este escenario

intervenido por las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales donde emerge

la nueva sensibilidad propia del individuo posmoderno que se rastrea en la

novela y a la que se refiere Courtoisie cuando señala que “las llamadas

autopistas de la comunicación y la andanada informática han percutido hasta el

punto de promover un cambio en el modo de sensibilidad” (2002:75).

Eduardo

Becerra ya afirmó en el prólogo de Ciudades

posibles que “Rafael Courtoisie es responsable de una narrativa que ha

explorado con lucidez la artificialidad de los nuevos paisajes urbanos y del

universo massmediático que nos rodea” (2010:21), y el mismo Courtoisie

indicaba, asimismo, en “Nueva narrativa y aldea global” que en el siglo XXI

aparecen formas alternativas de narrar la ciudad que integran “la insoslayable

irrupción de los llamados mass media como otro «lugar narrable», como un lugar

virtual con efectos en la realidad cotidiana” (2010:129). Solo desde esta

perspectiva cabe acercarse al espacio de Santo

remedio, donde se construye una

realidad mediada por el paisaje audiovisual que solo puede narrarse desde las

pautas que este escenario global ha impuesto. Así, la actitud receptora de

estimulaciones continuas que se le requería al espectador —ya que, como indica

Vattimo refiriéndose al cine, cuando “apenas se ha formado una imagen ya ha

sido sustituida por otra a la cual el ojo y la mente del espectador deben

adaptarse” (1990:139)— se ha trasladado ahora al lector de Santo remedio.

(2) Cultura_RAM.

Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica se

publicó en 2007, justo un año después que Santo

remedio.

De este

modo, la novela se construye en función de la ‘estética del videoclip’ o ‘estética del parpadeo’ (Courtoisie,

2002:71), fusionándose su gramática, por tanto, con la de los medios

audiovisuales, de manera que se conforma una narrativa donde “el desorden, lo

fragmentario, la disolución de las fronteras entre géneros configuran un ‘modo

poético’ de razonar” (Montoya, 2007:893). Así, cobra sentido la fugacidad con

que se suceden los fragmentos de la novela, que cuenta con mayor número de

capítulos que de páginas ‒252 frente a 190‒ y cuyas divisiones parecen

relacionarse con los cambios de escena del cine, tal y como se puede apreciar

en los siguientes fragmentos:

46

Me dan

un pantalón.

Me dan

una camisa.

Me dan un par de zapatos usados.

Me dan un analgésico.

Me dan de alta.

47

Me robaron la billetera. Las llaves del

apartamento de mamá. El cinturón.

48

Le pido

al portero que me entregue su copia de la llave. El portero bufa. Está medio

dormido.

—Jesús

—le explico, le prometo, lo tiento—después bajo alguna cosa para usted de parte

de mamá.

—Como

quiera, coño —responde.

49

Lleno la

bañera de agua caliente. Le pongo un chorro generoso de champú. El agua hace

espuma. Me sumerjo.

—¡Ahhh!

Qué

alivio.

Estoy

lleno de moretones (2006:39).

Hacia la

configuración de este nuevo discurso narrativo emergente y mediatizado apuntaba

Francisca Noguerol cuando señalaba en “Narrar sin fronteras” lo siguiente:

En los

últimos años, la tecnología de la información ha pasado a ser un motivo

literario fundamental. La desnaturalización de un tiempo que se ha vuelto

presente continuo por recoger momentos desconectados entre sí, el asedio

informativo de canales simultáneos y la aparición de una sensibilidad zapping

—poco dada a las explicaciones exhaustivas y dispuesta a recibir la información

a retazos— nos hablan de una sociedad suspendida en la hiperrealidad, donde lo

virtual suplanta a lo verdadero y en la que triunfa el simulacro. Como

consecuencia, numerosas novelas giran en torno al tema de la multiplicidad

informativa (2008:31).

En la

misma línea de apreciación crítica se sitúa Eduardo Becerra cuando afirma que

“el zapping, la publicidad, los

videoclips y la navegación por el ciberespacio mediatizan nuestra percepción

del mundo y generan relatos caracterizados por la fragmentación, la

discontinuidad y la multidireccionalidad” (2010:20), características todas

ellas que se hacen presentes en Santo

remedio, un relato fraccionado y plural en el que se dan cita tanto

cibercafés, Internet o Google,

Internet.

Google.

«Enfermedad terminal»

Buscar.

Aparecen demasiadas entradas. Millones. No

tengo ganas de leer.

Me aburro.

Me canso.

Me

harto. Me asusto.

Apago la computadora (2006:61)

haciendo referencia a lo que Mark Poster ha llamado

“la segunda edad de los media”, marcada no solo por el cine y la televisión,

sino también por las tecnologías propias de la web 2.0 —que permiten la

interacción de los usuarios—, como el nuevo lenguaje de la tecnología (“«caca.

@» dice la pared, con esa a como firma, con esa a encerrada, presa,

informática, reclusa, vendida al oro de los bytes”) y la naturaleza misma de

los medios de comunicación audiovisuales:

Show de noticias. 8 p.m.

La Alcaldía de la ciudad ha decidido dejar la estatua del Prócer

en su estado actual, al menos temporalmente, comunicó el vocero municipal.

[…]

PLANO

MEDIO: Estatua del Prócer.

ZOOM.

PRIMER PLANO: Caballo.

PRIMERÍSIMO

PLANO: Prócer.

—¿Un Prócer con cabeza de caballo y un

caballo con cabeza de Prócer? — inquiere un periodista en la pantalla a un

funcionario de bigotes y corbata negra.

—No tenemos otra solución. Componer el

monumento ecuestre para dejarlo tal como estaba significaría una erogación

enorme. En este momento la Alcaldía de la ciudad tiene otros asuntos urgentes

entre manos, problemas urgentes que atender, otras prioridades.

—¿Cómo cuáles?

—Niños desnutridos, tullidos enfermos.

Seguridad en las calles. Tenemos el proyecto de ubicar dos mil cámaras en

puntos estratégicos de la ciudad. Así evitaremos nuevos actos de vandalismo y

estaremos en condiciones de prevenir algunas acciones antiterroristas o

antisociales.

La imagen del noticiero muestra otra vez la estatua

del Prócer.

Una

paloma blanca se posa en el cuello del caballo de bronce.

El ave

defeca.

Unos

escolares, conducidos por su maestra, ríen. Se burlan.

La cámara

congela la imagen(2006:61-62).

Esta

secuencia revela a la perfección la nueva forma de narrar que se viene

trazando, que tiene que ver con lo visual y la cultura imperante de la imagen y

que impregna toda la obra de Courtoisie. Así, la presencia de los mass media es

constante en la novela, donde se insertan continuamente secuencias de los

informativos, lo que genera dificultades para distinguir los distintos niveles

de realidad. De este modo, los ‘shows de noticias’ se constituyen como un

elemento mediador del espacio que viene a desestabilizar los planos de la

realidad, puesto que, como ya señalara Jameson, “los telediarios se estructuran

exactamente como seriales narrativos” (1996:216), aludiendo a la configuración

de una nueva esfera pública con el “surgimiento del nuevo ámbito de la realidad

de la imagen, a la vez ficcional y fáctico” (1996:216), lo que ha ocasionado el

“declive y la obsolescencia de categorías como «ficción»” en favor de la

hibridez genérica que predomina en la literatura posmoderna.

Atendiendo

a esta omnipresencia de los medios de comunicación a lo largo de la novela,

José Seoane ha señalado que

los

informativos entreverados en la narración que aparecen intermitentemente en Santo remedio cumplen, además de un

papel en el relato fragmentado y los puntos de vista, otra realidad, una

historia paralela que se superpone y mezcla con la narrada en primera persona

por el protagonista:la visión exterior de la novela, la imagen que una realidad

alucinada devuelve de una historia narrada a golpe de imágenes (2015:129).

Por

consiguiente, los fragmentos de la historia narrados a través de la pantalla de

televisión y su progresiva tendencia al absurdo ponen en tela de juicio los

órdenes de la realidad, destruyendo la inmovilidad de las fronteras entre

realidad y ficción que había sostenido la Modernidad y haciendo que se tambalee

el pacto de verosimilitud que se había establecido en la novela con la

narración en primera persona de Pablo Green. Al mismo tiempo, la obra ejerce

una crítica sobre la injerencia de los medios en los individuos, pudiéndose

apreciar ambas consideraciones en fragmentos como el siguiente:

Show de noticias. 9 p.m.

Un grupo de revoltosos tomó por asalto una heladería céntrica9.

Mientras las fuerzas del orden arribaban al lugar, los indeseables lograron

repartir miles de cucuruchos de fresa, crema y chocolate entre el vecindario y

los paseantes.

Se

cree que…

—¡Apaga

esa estupidez! —ordena Madame Louise— La televisión no deja que los seres

humanos se comuniquen.

Obedezco

(2006:94).

A esta

nueva posición frente al territorio dela realidad se refiere Jesús Montoya

cuando asevera que “los narradores más jóvenes del Sur de América en los años

noventa plantean de diferentes modos la experiencia posmoderna de nueva

percepción de la realidad y la historia mediada por las imágenes audiovisuales”

(Montoya, 2013:236). En este sentido, la obra de Rafael Courtoisie explora los

entresijos de la conciencia del sujeto posmoderno mediada por el exceso de

información al que se ve sometida en la red de conexiones que configuran su

entorno. Siguiendo, entonces, la lógica de la Posmodernidad, la realidad

cotidiana y los acontecimientos narrados en Santo

remedio devienen en el triunfo de lo que Baudrillard bautizó como

‘simulacro’ (Montoya, 2013:235). En este contexto, el teórico francés determinó

que era preciso “pensar los mass media como si fueran […] una especie de código

genético que conduce a la mutación de lo real en hiperreal” (1978:58). Esta

hiperrealidad, entendida por Umberto Eco como la “falsedad auténtica” y

proyectada en el seno de la sociedad líquida que propone Zygmunt Bauman, se

esboza en el discurrir de la novela unida a las ideas de ‘espectacularización’

y de ‘artificio’. Desde este planteamiento, y teniendo presente que “el

espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre

personas mediatizada por imágenes” (Debord, 1967:1), adquiere relevancia la

siguiente noticia que anuncia el show informativo y sus posteriores efectos:

Show de noticias. 3 p.m.

Las autoridades de la ciudad han decidido elevar a seis mil el

número de cámaras de circuito de TV video que vigilarán durante veinticuatro

horas las calles, plazas, estadios y otros sitios públicos. Con la medida se

pretende brindar mayor seguridad a la población y enfrentar, valiéndose de la

más alta tecnología, el crimen organizado. (2006:89-90)

Las

consecuencias, por ende, de este acto, pensando en esta sociedad

desnaturalizada y anárquica por la que transita la novela, no podían ser otras

que las que muestro a continuación:

Desde que

están instalando las cámaras de vigilancia en las calles han aparecido cientos

de nudistas espontáneos, hombres y mujeres que exhiben sus partes pudendas y

corren como locos por las avenidas para salir en TV.

Lo dijeron

en Show de noticias.

El

Presidente está furioso (2006:101).

Así, la

imagen que proyecta esta reacción, más propia del mundo animal que del hombre,

carente absolutamente de cualquier tipo de raciocinio, despide el reflejo de

una humanidad enferma y anestesiada por el flujo de los mass media, una sociedad que nos obliga a pensar, de nuevo, en esa

pérdida de valores y en la desconfianza en el progreso del hombre y la fe en la

razón de la que hablábamos en el capítulo anterior.

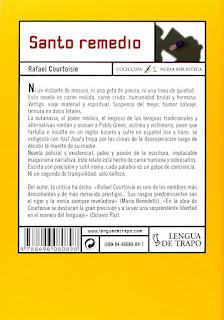

La misma

idea parece asomarse en la ilustración de la portada que diseña Desirée Rubio

para Lengua de trapo. En ella, la figura en primer plano de una mujer proyecta

una sombra que no se corresponde con aquello que se presenta como la imagen

real. La aparente bala que sostiene esta mujer se convierte, en su proyección,

en un vaso que contiene una píldora; por su parte, el rostro de la mujer se

revela en la silueta bosquejada como el de un hombre. Asimismo, la píldora

resaltaen el carácter indefinido de la sombra, dada la precisión de su contorno

y su diseño en color. Este hecho hace que la píldora —que se encuentra, además,

en el centro de la ilustración— destaque por encima del resto de elementos,

induciendo a que el espectador centre su mirada en ella. Que la vista se detenga

en este detalle no contribuye sino a sugerir, ya desde la portada, dos aspectos

fundamentales de la novela: esta idea de simulacro, de jugar con la realidad y

la apariencia, que atraviesa toda la obra, y la importancia de los

medicamentos, tanto como símbolo de una sociedad narcotizada y anestesiada por

el paisaje de los medios —“Voy en la nube de oscuridad blanca producida por esa

luz radiante y poderosa” (2006:15), o “No sé qué estoy haciendo. Me mareo.

Estoy confuso. Todo se nubla, es hermoso, transparente” (2006:158)—como por la

recurrencia continua a las pastillas en tanto en cuanto suponen el mecanismo

idóneo para ejercer una violencia pasiva sobre los cuerpos que conduce a la

muerte, lo que se hace patente en los siguientes fragmentos:

No. No

puedo. Bajo la pistola. No puedo. No puedo ver sangre. Soy un flojo. Débil.

Cobarde. Cagón.

Al fin,

bajo la pistola y alzo la jeringa.

Inyecto

directo en la vena. Morfina. Mucha. Suficiente. Demasiado (2006:102).

Le inyecté

cinco mililitros de Verixal directo por el pico de la botella. Jesús, a la

segunda copa, no va a sentir el universo (2006:111).

El doctor

Candem se inclina para tomarles el pulso. Aprovecho. El doctor Candem está de

espaldas.

Le inyecto

dos mililitros de Laxodil directo en la yugular (2006:126).

Tras todo

lo referido en el presente capítulo, parece constatarse que la indefinición de

un espacio referencial que presenta la novela no implica un abandono de la

presencia del espacio, sino que supone una derivación de la hegemonía del

espacio físico al terreno de lo simbólico, desplegándose así una nueva noción

del espacio arbitrada por el imperio de los patrones que rigen la

Postmodernidad. En este sentido, el imaginario proyectado por las nuevas

tecnologías y los medios audiovisuales adquiere tanta relevancia en la sociedad

del simulacro como el componente físico del paisaje urbano, que ha visto

diluida su supremacía en favor de los flujos electrónicos que median la esfera

de la realidad contemporánea y por efecto de la “superabundancia informativa”

(Courtoisie, 2010). Si Courtoisie habla de una “corrosión de la percepción

tradicional del espacio urbano” (2010:136), ha sabido llevar a la práctica en Santo remedio esta reflexión de origen

crítico. Así pues, este contexto que se ha trazado se constituye como el único

capaz de fraguar una personalidad como la de Pablo Green, que se pretenderá

desentrañar en las siguientes páginas.

PABLO GREEN O LA REACTUALIZACIÓN DEL INDIFERENTE MORAL

Gladis

Villalba señala en su artículo “El mito de Narciso en Kierkegaard y Lipovetsky”

que “otros rasgos del Narciso posmoderno lo constituyen la imposibilidad de

sentir y el vacío emotivo” (2008:9). Estas circunstancias parecen concentrarse

en la figura de Pablo Green, un individuo asqueado, desencantado de su tiempo y

carente de empatía que focaliza sus acciones en la conquista de su propio

bienestar, sin prestar atención a la otredad. No obstante, tras estos primeros

síntomas de una personalidad egoísta y frustrada, la visión del mundo de Pablo

Green esconde no solo un recorrido por la cultura del malestar que revela los

trastornos de nuestro tiempo, sino también, y especialmente, una cartografía de

aquello que podríamos considerar una ética del bien personal y subjetiva como

respuesta a una sociedad que ha fracasado.

Teniendo

en cuenta estas consideraciones, el protagonista de Santo remedio, que más que un hombre se considera un “ser viviente”

—“No hay nada para comer. Nada aceptable. Nada que pueda ser digerido por un

ser viviente en mis condiciones” (2006:33)—ha recuperado en su construcción

identitaria la tradición onettiana del ‘indiferente moral’, posicionándose como

una reinvención de personajes como el famoso Jorge Malabia (3) y situándose a medio camino

entre el héroe y el antihéroe. Fernando Aínsa ya apuntó que la “nueva narrativa

uruguaya […] prosigue en lo esencial las líneas estéticas inauguradas por Juan

Carlos Onetti (1909) y Felisberto Hernández (1902)” (2008:35), profundizando en

la “postura deliberadamente «descolocada» y marginal (si no marginada) del

«hombre sin fe ni interés por su destino», definido por el propio Onetti”

(2008:35). De ahí que Pablo Green se distinga por una falta de moral

humanitaria cuando comete homicidios sin ningún tipo de justificación, como

sucede con el asesinato del trompetista, a quien mata sencillamente porque su

música le causa molestia.

Ahora

bien, no todos los homicidios de Pablo Green se identifican con un

comportamiento injustificado —aunque, por supuesto, sí censurable—. Este es el

caso del ejercicio de la eutanasia sobre Eleonora Green, su madre enferma de

cáncer —“En el quinto piso, apartamento diez, moraba mi madre antes de que yo

decidiera acabar con su sufrimiento” (2006:19)—, o del homicidio del portero, a

quien, pese a haber indicado previamente que le “importa un carajo la violencia

doméstica” (2006:109), sí reconoce haber matado como consecuencia de su

comportamiento:

—Pero

este edificio ya se parece a un cementerio. También mataste a Jesús, el

portero.

—¡Yo no

lo maté!

—¿Ah,

no? ¿Quién lo mató? ¿Quién inyectó Verixal en la botella de grapa?

—El

Verixal lo puse yo. Pero no lo maté. Lo mataron los golpes.

—¿Qué golpes?

—Los que

le daba a Manuela, su mujer (2006:121).

En la

misma línea se ubican las muertes del doctor Candem, inducida por su condición

de estafador que intenta lucrarse de la enfermedad convirtiendo a la medicina

en un negocio, la del médium Portillo por usurero —“Esta vez son veinte mil. ‒

¿Por qué subió tanto? ‒ La inflación. La crisis bancaria. Los desfalcos. Los

préstamos del Fondo Monetario Internacional. Hay interferencias magnéticas con

el Otro Lado… Todo hace que el precio suba” (2006:187)— y la de Madame Louise,

una pitonisa que también quería el dinero de Eleonora Green a cambio de

ofrecerle consuelo espiritual—“Hablé mucho con Eleonora y al final de los

finales, la convencí de que me firmara un poder total a mí. Ella me cedía todo

y yo le hacía un trabajo de religión para curarla, para quitarle el dolor”

(2006:92)—. De este modo, Pablo Green se va

(3) Protagonista de varias obras de Juan Carlos Onetti,

entre las que se encuentran Juntacadáveres,

Para una tumba sin nombre o el cuento “Presencia”.

ejercitando en el arte de matar con “creciente

desenvoltura e indiferencia” (Aínsa, 2008:48) puesto que, como ya señalara

Borja Cano, es

ese «Uno

contra Todos», individuo posmoderno que ejerce violencia sobre los Todos hasta

alcanzar el poder sobre ellos, pero no en su forma extrema, sino tan solo en la

concerniente a su edificio, en el que acaba consiguiendo someter todos los

cuerpos adyacentes al suyo, aunque es el propio el que jamás consigue dominar

(2016:730).

Con todo,

el universo interior del personaje, determinado por la indiferencia moral

respecto a la violencia que él mismo profesa, presenta una dicotomía con el

panorama social que le asedia y del que denuncia los males que lo asolan. Si en

un primer momento se mostraba indiferente frente al mundo que le rodeaba,

—Buen

día —dice la vecina

No le

contesto.

—¿Cómo

está su mamá?

No le

contesto.

—¿Sigue

enferma?

No le

contesto.

—Le dije

que se tenía que cuidar…

No le

contesto.

—¡Lo que

tiene es delicado!

No le

contesto.

—No se

cura con aspirina. No le contesto.

—Tiene

que cuidarse.

No le

contesto.

[…]

Cierro de

golpe la puerta del ascensor (2006:23)

va a ir señalando posteriormente las injusticias de

su realidad espacio-temporal, tal y como se puede apreciar en los siguientes

ejemplos:

La

patrulla acribilla a un muchacho de unos catorce años.

Saltan los sesos (2006:28).

Una

multitud trata de linchar a un hombre que quiso abusar de un niño. Lo tienen

acorralado.

El hombre

está vestido de forma muy elegante. Traje gris, camisa blanca, corbata de seda,

portafolios de ejecutivo.

El

hombre se ha refugiado en el interior de una sucursal bancaria. […]

Los

guardias tratan de mantener alejada a la multitud.

Llueven

las piedras.

La madre

del niño clama venganza. Muestra las uñas. […] Está como loca. La muchedumbre

procura forzar las puertas del recinto. Muchos ríen, eufóricos. […]

Más allá,

sentado en un banco de la plaza, el niño de diez años apenas solloza. Está

solo. Completamente solo. Abandonado de todos.

Todavía

tiene los pantalones bajados (2006:41).

Da

marcha atrás. Pasa por encima del cuerpo tirado de la vieja. La vieja se dobla

como un muñeco, como si fuera otro maniquí […]. La anciana queda despanzurrada.

El driver asoma la cabeza. Comprueba que la

vieja está inmóvil.

Por si

acaso, acelera y le pasa de nuevo por encima. […]

Viene la

policía. Viene una trulla militar. Viene un travesti. Vienen dos monjas. Se

aproxima una maestra y un grupo de escolares de entre seis y siete años. […]

Tres de ellos portan na pancarta que reza: «Debemos amar al prócer».

Dos

escolares miran el maniquí con el enorme falo en forma de misil incrustado en

la entrepierna. Los demás, todos los demás, incluso la maestra, observan, se

diría que alegres, el cuerpo aplastado de la vieja sobre el pavimento

(2006:130).

Esta

realidad ecléctica en que se mueve Pablo Green ha propiciado el derrumbe de una

moral categórica y dogmática, por lo que la novela ejerce una crítica tanto a

las instancias hegemónicas de poder político y económico, con la violencia y

los abusos de poder que practican (la patrulla militar que acribilla a un

muchacho de unos catorce años —p. 28— o la dictadura neoliberal del consumo,

representada por la empresa Mac Meat de comida rápida que tanto daño causa al

estómago del protagonista), como a los individuos de a pie, completamente

alienados y sumidos en el sistema, que tienen también su parte de culpa

respecto a la crisis del sistema de valores por no hacer frente a un orden que

asfixia su capacidad de juicio y su conciencia ética.

Así

pues, Rafael Courtoisie, como otros tantos autores posmodernos, evidencia en Santo remedio su “indiferencia hacia las pasiones ideológicas y las

militancias clandestinas y vuelca su compromiso, de índole más ética que

política, hacia otros temas” (Bruña Bragado, 2010:1357) de proyección global

como consecuencia del imperio neoliberal, manifestando un giro desde los

postulados políticos revolucionarios que dominaron en la Modernidad hasta la

exhibición del doblegamiento de la ética bajo la soberanía del poder económico

y los medios de información y comunicación. En este sentido, el humor ácido con

que se tratan todas estas cuestiones en la novela se transforma, como ha señalado

Aínsa respecto a la narrativa desarticulada del Uruguay de comienzos de siglo,

“en el arma corrosiva con la cual se desnudan los tics, tópicos y personajes

arquetípicos de la sociedad. Un humor que denuncia los abusos del poder, la

burocracia, las inercias y rutinas de una realidad fracturada y viviseccionada

con un frío escalpelo”, puesto que se constituye como uno de los intersticios

que plantea la Postmodernidad para remendar las grietas y fisuras de una

sociedad con fuertes secuelas del horror de la dictadura.

De

acuerdo con lo anterior, el planteamiento de la novela no promete soluciones

unívocas al conflicto de la nueva moral que se ha gestado en la Postmodernidad,

pero tampoco se muestra indiferente; propone una actitud de denuncia, por encima

de todo, de la violencia, promoviendo un retorno a los valores éticos que

contraviene a la idea dominante de tolerancia, puesto que en el terreno de las

relaciones humanas no todo vale, y menos en América Latina, donde las

desigualdades y la presencia de una violencia alimentada por el biopoder (4) (Foucault, 1976) están a la

orden del día por su circunstancia de territorio relegado de la historia, de la

economía y de los centros de poder (Bruña Bragado, 2010). Esto es algo que

Pablo Green tiene, sin duda, muy presente:

«Apliqué

a más de seis trabajos».

Ese

verbo, aplicar, no me gusta. Mejor: «Me postulé» o «me anoté» o «me ofrecí».

Pero no:

«apliqué».

Aplicar

es una palabra del inglés, metida en el paupérrimo mundo, incrustada en las

necesidades de los que habitan en países pobres que todavía parlan, falan, spregan, platican, la

música larga del idioma español (2006:88).

Por

último, no me gustaría perder la oportunidad de señalar un tema que se dispone

en la novela cargado de simbolismo: los lentes de sol. Pablo Green encuentra

estos lentes en el cuarto de su madre y “luego de unos instantes forman parte

de la expresión de [su] cara” (2006:21). Así, este Narciso posmoderno se

esconde tras los lentes, que funcionan como una defensa ante el mundo, para

opacar la visión de la realidad caótica de su tiempo, mediada no solo por las

tecnologías de la información y la comunicación sino también por los lentes, a

cuyo respecto indica el personaje:

Se puso

nublado otra vez.

Maldición.

Quería

lucir mis lentes de sol.

Me los

dejo puestos igual, aunque no veo del todo bien. Hay detalles que no distingo.

Pero los lentes son elegantes. No voy a quitármelos sólo porque se nubló.

Me gusta

cómo quedan. Me gusta mi cara con esos lentes oscuros. Los siento como una

defensa. Como un escudo en la intemperie. Me protegen de lo que veo (2006:24).

Sin embargo, los lentes terminan siendo sustraídos

por dos ladrones, un enano y un gigante —en sintonía con el absurdo que prevalece

en la novela—, de tal manera

(4) Término acuñado por el filósofo francés Michel

Foucault para referirse al ejercicio de “explotar numerosas y diversas técnicas

para subyugar los cuerpos y controlar la población” por parte de los Estados.

que, junto con los lentes, desaparece también

cualquier escudo que pudiera hacer frente a la invasión del mal.

AQUÍ ESTÁ: HAPPY END

Con el propósito de trazar una nueva mirada sobre Santo remedio, se han desplegado a lo

largo de estas páginas algunas de las cuestiones que resultan pertinentes a la

hora de hablar de la configuración de una ética intervenida por los modos y

formas de la Postmodernidad, donde priman el narcisismo, la alienación de los

sujetos como consecuencia de los mass

media y la indiferencia moral. En este sentido, el título de este capítulo,

tomado de la frase con que cierra la novela, supone la mayor de las ironías:

Aquí

está: happyend.

Ahora,

en el mundo, no hay más que alegría.

Tras un

largo discurrir del absurdo plagado de violencia, Pablo Green pide a los

lectores —¿o deberíamos decir mejor ‘lectoespectadores’ (5)?— que disculpen sus malas

acciones (Forget my bad actions, please.

Forgiv’em), apelando así a la piedad. Esto demuestra que, pese a la

deserción de cualquier componente racional, el personaje es consciente del mal,

aunque no presenta ningún tipo de arrepentimiento y confía en la omisión de sus

actos con su huida a Suecia. De este modo, aunque Pablo Green no sufre ningún

tipo de condena por sus crímenes, el narrador afirma lo siguiente: “El cielo se

está poniendo oscuro. Pero en el centro del cielo, una aguja de claridad rasga

las nubes y llega hasta aquí, ilumina una pequeña parcela donde los colores se

hacen intensos, vivos, respiran” (2006:190).Este fragmento, de marcado carácter

lírico, evidencia que sí se plantea una posibilidad de escapar del mal y la

violencia mediante la confianza en el advenimiento de tiempos mejores para el

hombre que pasarán por la recuperación de una ética fuerte cuyos primeros

destellos ya se quieren vislumbrar.

Partiendo

de esta lectura, se esclarece que en Santo

remedio opera una repolitización enmascarada o, mejor dicho, un

reencantamiento ético de la estética posmoderna que apelaba a la

despolitización de un arte que se había insertado, predominantemente, en la

esfera de lo lúdico para ofrecer, por tanto, una lectura política de la

realidad en una obra que dirige su primer plano hacia el ámbito de lo banal.

Concluimos, por ello, afirmando que Santo

remedio se constituye como una de

(5) Término acuñado por el escritor y crítico español

Vicente Luis Mora para referirse a “aquel receptor de una forma artística

compuesta por texto más imagen” (2012: 19) en el contexto de la cultura del

presente, donde el discurso literario se ve atravesado por el pensamiento en

imágenes característico del sujeto contemporáneo.

las obras más relevantes de la última narrativa

uruguaya en la medida en que ha sabido ejercer una crítica de la condición

posmoderna recurriendo a los propios mecanismos que la configuran.

BIBLIOGRAFÍA

Aínsa, F. (2008). “Una narrativa

desarticulada desde el sesgo oblicuo de la marginalidad”, en Jesús Montoya

Juárez y Ángel Esteban (eds.), Entre lo local y lo global. La narrativa latinoamericana

en el cambio de siglo (1990-2006).

Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 35-50.

Allende, Salvador. “Último

discurso”, Santiago de Chile, Radio Magallanes, 1973, 11 de septiembre.

Arribas, Rubén A. “Santo remedio, Rafael

Courtoisie” en Aviones desplumados,

2008, 3 de diciembre. Recuperado de

https://avionesdesplumados.blogspot.com.es/2008/12/rafael-courtoisie.html

(acceso el 18-04-2018).

Barbosa Sánchez, A. (2012). “El

arquetipo mítico de Narciso en la cultura posmoderna” en Inventio, nº 15,75-83.

Baudrillard, J. (1978). Cultura y simulacro. Barcelona:

Editorial Kairós.

Bauman, Z. (2007). Tiempos líquidos. Barcelona: Tusquets.

Becerra, E. (2010). Ciudades posibles. Arte y ficción en la

constitución del espacio urbano, Eduardo Becerra ed. Madrid: 451.doc.

Brea, J. L. (2007). Cultura_RAM. Mutaciones de la cultura en la

era de la distribución electrónica. Barcelona: Gedisa.

Bruña Bragado, M. J. (2010).

“Ética y estética tras el desafío postmoderno en la literatura

latinoamericana”, 200 años de Iberoamérica (1810-2010): Congreso Internacional:

Actas del XIV Encuentro de

Lationoamericanistas Españoles, Santiago de Compostela: Universidad de

Santiago de Compostela, 1349-1359.

Cano Vidal, B. (2016). “El ruido

es un arma cargada de violencia: estruendo y agresión en Santo remedio de Rafael Courtoisie” en Castilla. Estudios de literatura, vol. 7,714-734.

Courtoisie, Rafael. “Crisis o

vigencia de los géneros narrativos: literatura transgénica, transgenérica,

transmediática” en Desafíos de la ficción,

Eduardo Becerra coord. Alicante: Universidad de Alicante, (2002): 67-76.

Courtoisie, R. (2006). Santo remedio. Madrid: Lengua de trapo.

Courtoisie, Rafael. “Nueva

narrativa y aldea global” en Ciudades

posibles: arte y ficción en la constitución del espacio urbano, Eduardo

Becerra coord. Madrid: 451 Editores, 2010.

Eco, U. (2004) [1964]. Apocalípticos e integrados. Barcelona:

Debolsillo. - (1986). La estrategia de la ilusión. Buenos Aires: Lumen.

Foucault, M. (1989). Historia de la sexualidad. La voluntad de saber. vol. 1. México D.

F.: Siglo XXI Editores.

Gladis Villalba, D. (2008). “El

mito de Narciso en Kierkegaard y Lipovetsky” en Revista de Estudios en Ciencias Humanas, nº 5.

Jameson, F. (1996).Teoría de la postmodernidad. Madrid:

Editorial Trotta.

Lipovetsky, G. (2003). La era del vacío. Barcelona:

Anagrama.

Montoya Juárez, J. (2007). “Ni

apocalípticos ni integrados: medios audiovisuales en tres narradores del sur de

América” en Revista Iberoamericana,

vol. LXXIII, nº 221, 887-902.

Mora, V. L. (2012). El lectoespectador. Barcelona: Seix

Barral.

Noguerol, F. (2005). “Rafael

Courtoisie con los cinco sentidos” en La literatura hispanoamericana con los

cinco sentidos: Actas de la Asociación

Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, Eva Valcárcel López ed.

A Coruña: Universidade da Coruña, 473-481.

- (2008). “Narrar sin fronteras”

en Entre lo local y lo global. La

narrativa latinoamericana en el cambio de siglo (1990-2006), Jesús Montoya

y Ángel Esteban eds. Madrid: Iberoamericana-Vervuert.

Pastor, S. (2015). “Santo remedio o la lógica de la

realidad” en Perífrasis, vol. 6, nº

12,26-35.

Poster, M. (1995). The Second Media Age. Cambridge: PolityPress.

Seoane Riveira, J. (2015).

“Estrategias cinematográficas en la narrativa de Rafael Courtoisie. Los casos

de Goma de mascar y Santo remedio” en Philobiblion. Revista de

literaturas hispánicas, 125-138.

Vattimo, G. (1990). La sociedad transparente. Barcelona:

Ediciones Paidós.

Marta Pascua Canelo

(Universidad de Salamanca, Salamanca, España)

|

| Santo Remedio. Rafael Courtoisie. |

Comentarios

Publicar un comentario